文丨漫天雪

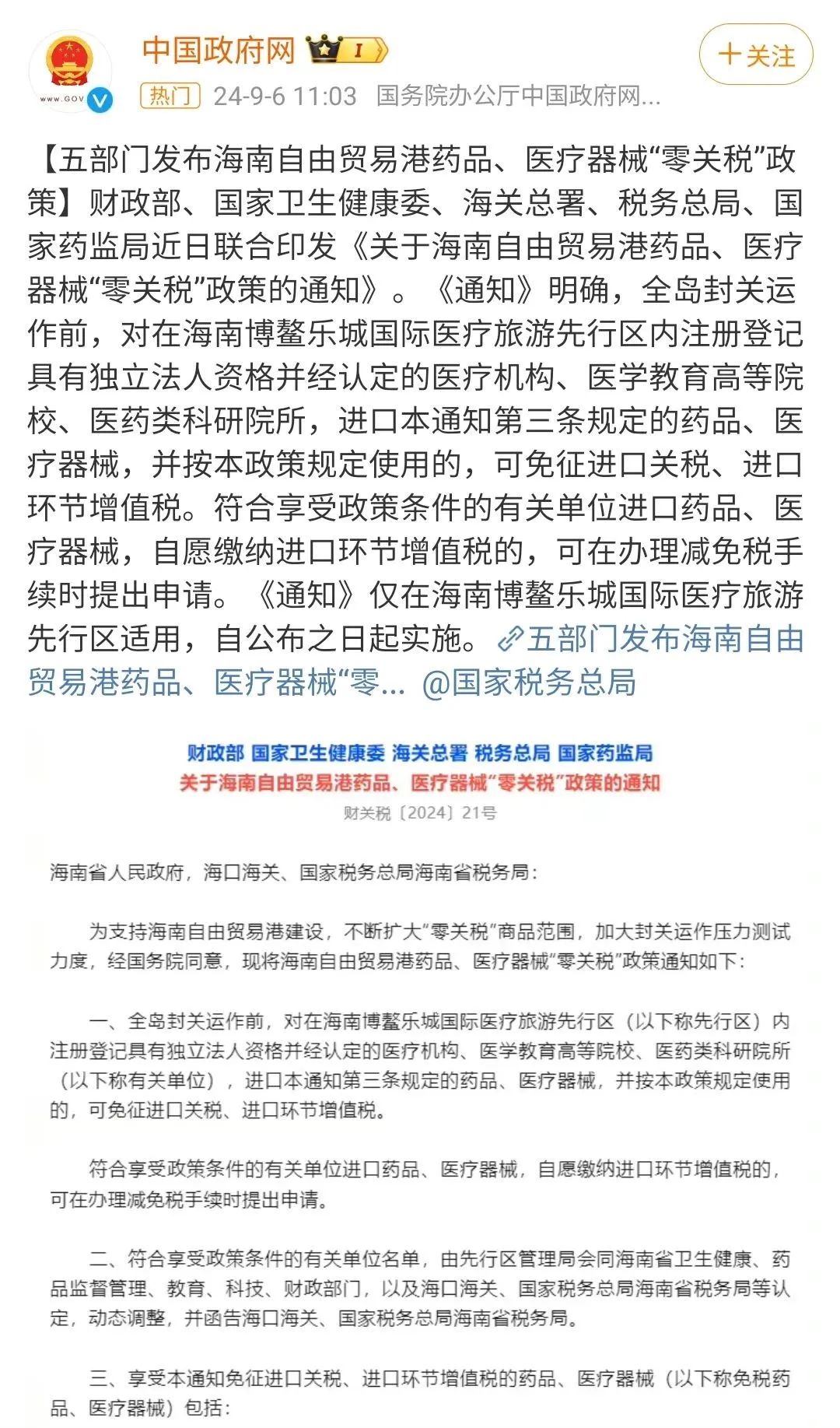

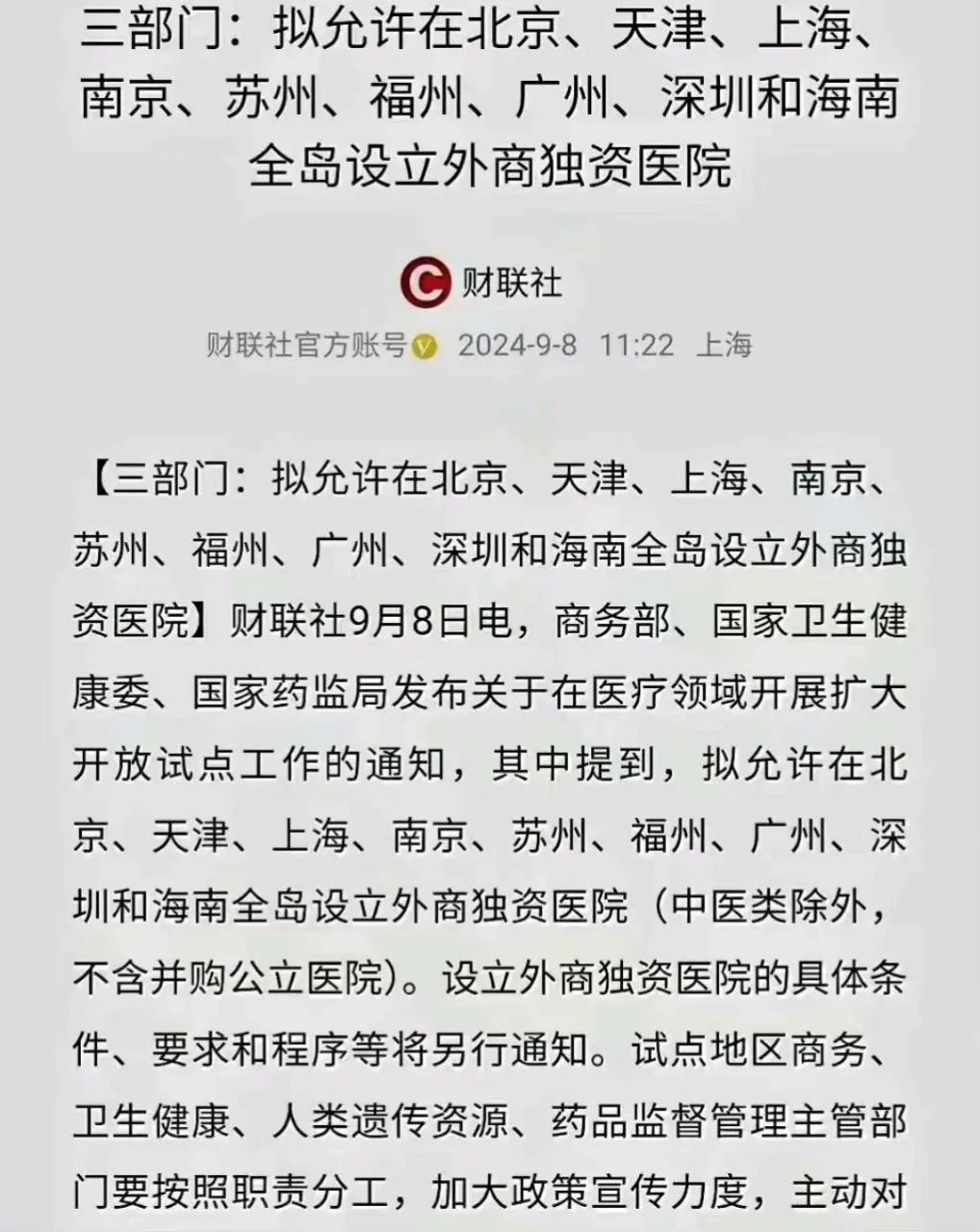

三中全会召开后,有关部门行动很快,按照决议中“完善高水平对外开放体制机制”的要求,先是对非洲33国等最不发达国家实施单边零关税,然后是制造业负面清单的归零,以及医疗领域的对外开放:

对这些自主对外开放政策,必须点赞。它会有种种阻力、种种打折扣,但是毕竟是边际上的改善。

医疗领域这两个政策的亮点是:

1、海南进口药品和医疗器械,实行的是真正的零关税。因为它免征的包括进口环节关税和进口环节增值税。相比于对非洲33国实行零关税,但是却没有免进口环节增值税,是更大的改善。

文件中说,“自愿缴纳进口环节增值税的,可在办理减免税政策时提出申请”。咋一听很神奇,怎么还有企业“自愿”缴税吗?这是因为增值税实行的是上下游链条式管理,增值税税额=销项税额-进项税额,进项税是可以抵扣的,所以企业基于自己的销售状况和财务状况,在成本列支上,有一定的税收筹划空间。但不论怎样,国家最终不“吃亏”。增值税链条式管理,就是把所有企业变成国家的“义务"税收监管员。

重要的是要记住一条经济学定律:流转税无法向消费者转嫁,它是生产者承担的,并且只会不断向前转嫁,一直转嫁到原始生产要素,即土地所有人和劳动者头上。也就是,通过征收流转税,降低了土地所有人的收益和劳动者的收入水平。当然,其间接的影响就是,由于生产缩减,供给减少价格上涨,消费者要支付更大的代价。但这跟消费者“承担”税负,是两个概念。

那么,减少进口环节税收,直接有利于外国生产者。但是同时就有利于本国进口者和消费者。你要打破国界线的概念,把世界想象成一个大市场——市场经济本来就没有国界;或者,就把外国想象成中国的一个省。这时候,就相当于中国的某省是个“税收洼地”,由于它税收低,因此资本留在了生产领域,资本存量增加了,生产供给扩张了,因此有利于全国消费者。这就是“对一人减税,就是对所有人减税”的道理所在。

所以,对减税政策,开放政策,我们都支持。

2、这个政策的适用范围是:海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。注意关键词:医疗旅游。

这是我们早就指出的,要把医疗做成一个产业,赚全世界的钱的思路。在中国现在的公立医疗体制下,由于引入了一些市场化因素,形成了相比于外国更加高效的医疗体制,加上中国的医护人员手术数量和医疗水平全球领先,已经吸引了很多海外华人和外国人到中国治疗。那么,如果推行市场化医疗,必将进一步提升医疗服务质量和效率、降低价格,这时候就会形成一个世界级的医疗旅游产业。到中国治病,顺便旅游一下;到中国旅游,顺便看个病,就会成为中国一个非常赚钱的产业,安排无数就业,创造海量财富,并且必将有利于国人自身看病。

能把“医疗旅游”写进文件里,说明有关部门是知道这一点的。现在,就看能不能突破利益的藩篱,并且抵抗民粹舆论的压力,坚定地沿着正确道路走下去了。

3、当然就是在九省市允许设立外商独资医院了,这个不用多说,开放,必然是好的。即便是那些“公有崇拜症”患者,那些“爱国者”,多一种选择的可能,总是好事。对于富裕群体,不想在公立医院人挤人,想多花点钱到外商独资医院享受vip服务,当然也是好事。

以上正确的改革措施,需要防范的,一是那些既得利益者。开放政策最大的反对者,就是那些低效的既得利益者,因为国外高效的竞争者将会让他们损失利益。他们没脸赤裸裸地说要维护自身利益,就会打出国家、民族、幼稚产业等等高尚的旗号。就像美国之所以对日本汽车实行进口配额、对中国汽车加征关税,并没有什么意识形态冲突,唯一的原因就是一旦这样做,铁锈带的美国车企将被消费者淘汰。一个需要被保护照顾才能存活的企业,保护本身就是其应当灭亡的证据。

二要防范的就是民众的嫉妒心。一看外商独资医院条件好,自己既不想出钱又要享受好的医疗条件,并且打着公平的名义闹事。穷人需要明白的是,富人之所以富,是他服务消费者的结果;一种奢侈品和服务,总是由富有的人先享受,生产企业不断接收反馈,为了利润目标而不断研发、降低价格,最终辐射造福贫困人群。所以富人承担的是“小白鼠”的角色,只有让富人先行先试,穷人才会不断受益,家用电器、马桶、手机、汽车,走进寻常百姓家的过程,都是这样的。市场经济就是把奢侈品变成生活必需品的制度。

三要防范知识分子。知识分子基本都是社民主义者,都因自己的境遇有反资本主义的心态,也都有希望被人包养的想法。然后也基本上逃不出集体主义的框框。为了自己的声望和利益,会煽动民粹,会恐吓民众。

例如他们最爱说的就是,医疗这么重要的事情,国家应当承担责任。医疗这么重要的事情,怎么能让外国人去办呢?这些外国人唯利是图,能把国人的血吸干。

然而国家承担责任的意思,就是李玲说的“改开前我们都是免费医疗”,就是朝鲜式的官办医疗,有病抓两颗止疼药,当然可以免费。

看病的评判标准应当是谁看得好,而不是看谁的国籍。要做心脏手术了,非得到工商局看一下这家医院的股权结构,或者医生的护照,那他应该转到精神病科先治疗一下。

至于“唯利是图”,追求利润没有任何错,知识分子也别装。利润机制才能实现消费者对生产者的“驯服”。谁要办医院,都不是傻子,也不像知识分子那样鼠目寸光。一座医院投资巨大,商誉是其生存的根本。没有人傻到投了几个亿,然后做一锤子买卖,那他就等着投资打水漂倒闭。商人是时间偏好低、注重长远利益的人,他们的投资行动本身,就证明了这一点。投资的含义就是,撙节开支,面向未来,舍弃眼前的蝇头小利,追求长远的更大利益。其办法就是以最好的服务和最低的价格服务好消费者。

知识分子可能还会在未来说,搞什么医疗旅游,让外国人挤占了我国的医疗资源。这就是连供需关系都不懂的傻子。一条街上大家都需要皮鞋,只会让我更好更快地得到皮鞋。

当然,这两项政策,按照有序开放——实际上就是慢慢来——的原则,需要进一步改进的地方就是:

首先,还是步子太小,范围太窄。

开放,永远是正确的,是符合经济学定律的。既然是正确的,那就力度要大,范围要广,一次性放开,扩大到全国,不要遮遮掩掩挤牙膏。

难道海南进口医疗器械和药品是零关税,其他地方就要加征10%、20%吗?难道九省市可以办外商独资医院,其他地方就不行吗?这事情,认准的正确的事情,就要大胆干,彻底放开搞活。

必须搞一些“大动作”,才能在当前信心低迷和经济下行压力下,提升市场主体信心,为市场注入一剂强心针;小打小闹的,大家就仍然信心不足,还要继续观望。经济是一切的基础,时间不等人。

当年深圳搞特区,放开搞活,几十年时间创造了经济“奇迹”——其实不是奇迹,就是市场规律如此。那么,把全国都搞成特区不就行了?一条经济学定律,在深圳适用,那么在哪儿都适用。深圳那么成功,那就让其他地方也实行深圳模式嘛,怕什么。

第二,既然外资都可以开医院了,不让内资开,没道理。

开放的含义之一,就是内外资同等待遇。都允许外资办医院了,那就更应该让内资也办医院。开放,既要对外开放,也要对内开放。

中国有14亿人,65岁以上的人口已经2亿,有旺盛的医疗需求;中国人有强烈的资本主义精神,着眼未来,储蓄率全球领先;40年改开,中国民间积累了雄厚的资本,完全可以投资医疗产业,满足消费者的迫切需求。

如果只开放外资医院,公立医院为了医保控费目标,就不断地降低服务质量,这时候,较为富有的人会去外资医院治病,享受较好的医疗服务,容易引发社会的嫉妒情绪。

因此必须通过开放内资办医院的方式,让各类民营医院如雨后春笋般成长。在利润机制和市场竞争机制下,民营医院就会不断提升质量、降低价格,即便全自费,也能把价格杀到比医保体系下自费部分更低的水平。只有这样,才能满足各层次消费者需求,减少开放政策的阻力。

经济学关于干预主义,有三个分类:

一元干预是指不准一个人干某事,即限制他运用人身和财产的自由。比如计划经济时代,就是全面一元干预:养三只鸭子是资本主义,雇工超过八个人就是资本家,炒瓜子要被当做资本主义尾巴割掉,出村子要开介绍信,只准我干不准你干,这就彻底杀死了经济活力。

二元干预就是强制交易,即征税、征收。

三元干预就是强迫或者禁止双方交换。价格管制就是这种,明明可以卖100,干预者非要让你卖80,你不愿意卖,就是囤积居奇哄抬物价要被罚,这就是强制交易,并宣布自愿交换为非法。

在这三种干预中,最狠的就是一元干预,它就是不让你干。因为征收税款,或者不让你以市场方式交换,虽然也非常糟糕,但是总比彻底不让干更不坏一点。

而不准民营资本办医院,就是一元干预,这是侵犯产权的,必将减少交换双方的满足。因此,必须开放国内民间资本办医院,平等开放,让每个人都可以发挥自己的企业家才能,服务于消费者,这就是“发挥市场在资源配置中的决定性作用。”

既然让人开,就大大方方让人开,不要设置各种苛刻的令人望尘莫及的事前审批条件。准入门槛的设置,实际上有利于大企业,不利于小企业,因此遏制竞争。因为大企业总是比小企业更有能力达成准入的条件。因此,垄断往往都是大企业游说、政策提升门槛搞出来的。

准入门槛的设置,必定是极其武断的,不断提高的准入门槛,只会有利于富裕人群,不利于贫困人群。因为它意味着成本提升、供给减少,价格提高。市场的门槛,应当是灵活多样,满足各层次需求的。并不是质量最高的就是最好的,满足消费者需求的才是好。

完全不必担心放开准入门槛了,一个傻子都去办医院了,一个兽医都会去开医院做脑外科手术了。他要开,也需要资本;他能开,消费者也得信。他不是傻子,消费者也不是傻子。市场,就是最好的监管;市场,就是最好的门槛——满足消费者需求这个门槛,你过不去,那就得倒闭。

最后,开放,是一个综合的工程,单打独斗不行。

既然是市场化的医疗,那就不能纳入医保体系。医保体系本身就是非市场化的。

一旦纳入医保,马上随之而来的就是消灭利润机制,控费,医疗质量的下降。一旦把民营医疗机构纳入医保,那么这家民营医院,就变成了实质性的国企,只保留了私有名号,因为这时候它的消费者就从患者变成了政府(医保资金),那它就必须仰其鼻息而存活。这就失去了民间资本办医院的意义。

怎样降低患者的疾病支付风险呢?

通过商业保险。商业保险本质上也是再分配,但是与政府医保的本质区别是,它是自愿的分散承担风险的办法。为了保证患者在大病时没有支付上的后顾之忧,办法就是不断降低保费。

降低保费的办法,是让保险公司按照市场原则进行保险精算,细分风险池,这是大幅度拓宽覆盖面,降低保费的根本办法。

例如,一个60岁的人,要参加商业医疗保险,当然应当比20岁的小伙子交的保费多,因为他的健康风险显然更大;一个有长期抽烟喝酒习惯的人,保费自然应该高于没有这些不良嗜好的人;一个极限运动员,当然要比文字工作者的保费高;一个有家族遗传病史的人,同样要比没有的人高;驾车爱出事故的,就要比安全驾驶的人高。等等。

保险池越是分的细,越是能够降低价格,提高参与人数,最终让所有人受益。

当前商业保险之所以购买者寥寥,原因就在于对保险业实行的管制和干预,由此让风险低的人承担了过重的保费,将他们的财富转移给了风险高的人,从而减少了保险参保人数,减少了保费的总数额和保障水平。

例如美国基于变态的政治正确,把戒毒、配眼镜、治疗肥胖症和戴假发都纳入了保险偿付范围之中,这些东西明显不属于可保事项。这实际上就是在鼓励高风险、不健康的生活方式,打击健康向上的生活方式,由此造成了保费居高不下,参保人数降低,而在医保大锅饭模式下,医疗费用又直线上升,两面夹击之下,没参保的人一次得病就会破产。

而国家强制医保制度,当然会对商业保险形成强大的挤出效应,导致参加商业保险的人数直线下降。因此,作为改革的配套政策,应当明确,凡是参加商业医疗保险的人,不能再强制缴纳医保税。只有这样,才能让更多的人参加商业保险而不吃亏。要知道,北上广深的上班族们,平均交的社保已经1万多了,有这些钱,买什么商业保险都够了。

推进市场化改革,要在各环节减少干预,才能实现预期的效果。在一个环节放开,自然有一定的改善作用,但是其他领域干预不减,效果就会大打折扣。这时候,还会造成人们的误解:你看,这不是已经市场化了吗,不还是那个鬼样子吗?人们有所不知的是,那是市场化不彻底,上下游“肠梗阻”的结果。

(转自:奥派经济学)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

发表评论